麻雀の序盤、手牌にポツンと浮いている「1」や「9」といった孤立牌。何気なく、感覚で切ってはいないだろうか?もし、その一見どうでもよさそうな孤立牌の切り順に、アガリ率を左右する明確な「セオリー」があるとしたら、知りたくないだろうか?

YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】意外と大事!孤立牌の切り順(初心者向け)」では、麻雀初心者が見落としがちな、しかし非常に重要な「孤立牌の切り順」について、そのロジックが徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。

本記事は発男道場の動画より

なぜ孤立牌の切り順が重要なのか?

まず動画で強調されるのは、「細かいことの積み重ねが実力向上に繋がる」ということ。孤立牌の選択という些細な一打が、将来の受け入れ枚数や良形変化の可能性に大きく影響し、結果としてアガリを逃す原因にもなり得るのだ。

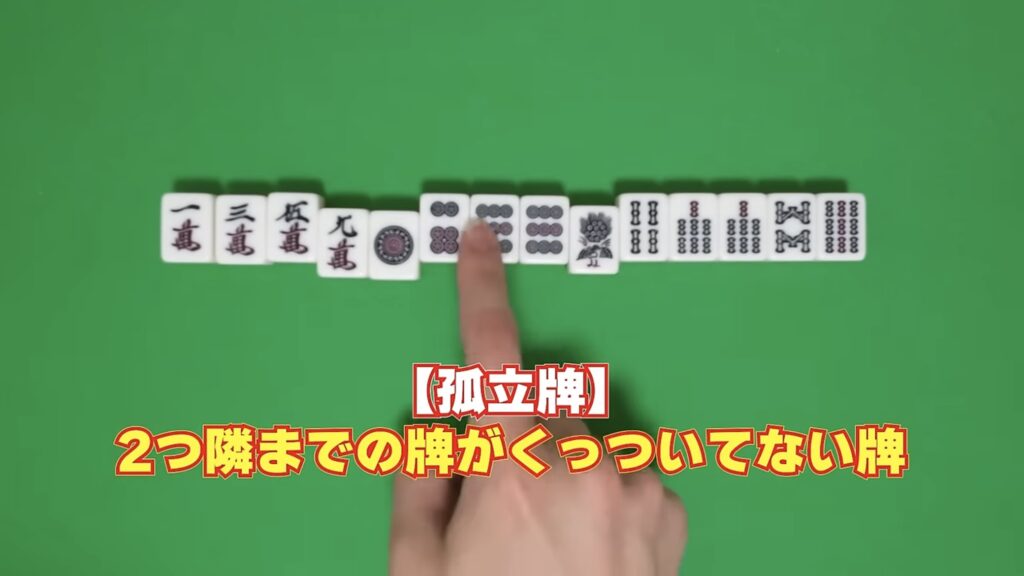

孤立牌「1」と「9」の切り順、3つの鉄則

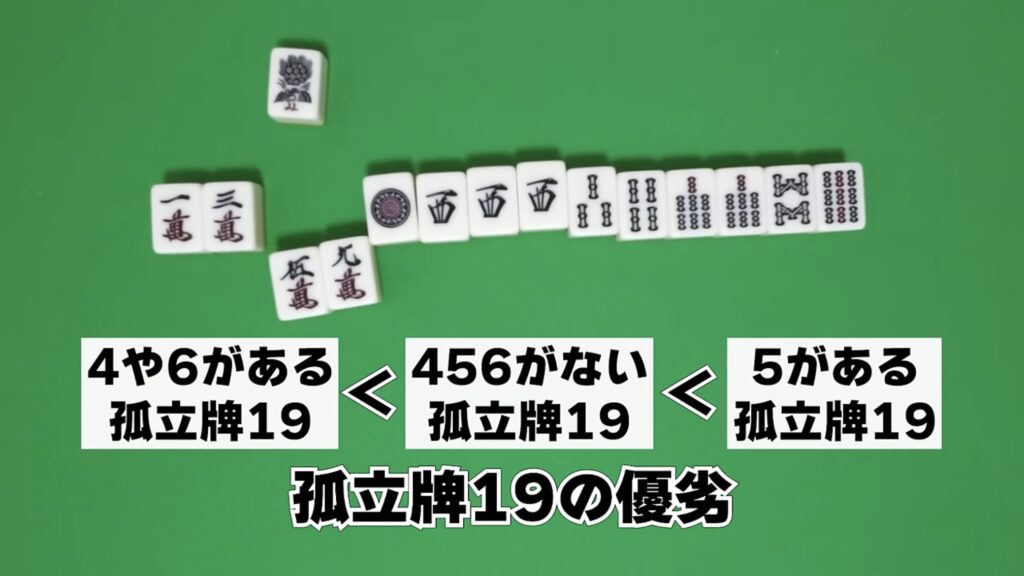

動画では、3つの具体的なケースを元に、より動画では、特に間違いやすい孤立牌の「1」と「9」について、切るべき優先順位が3つの鉄則として紹介される。

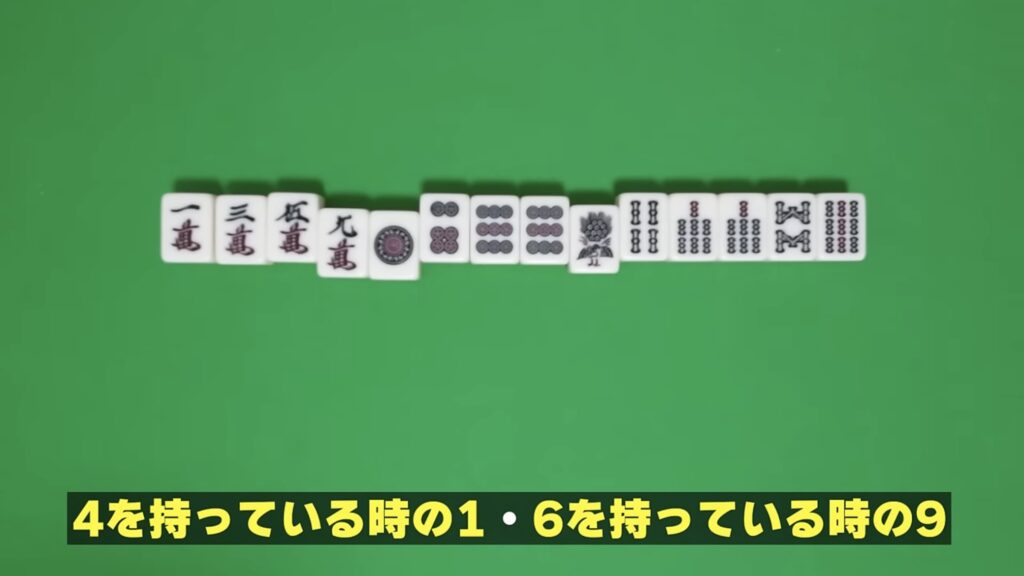

鉄則1:最も価値が低いのは「4を持っている時の1」「6を持っている時の9」

手牌に「四萬」がある時の「一萬」や、「六筒」がある時の「九筒」は、最も使い道が少なく、価値が低い。なぜなら、これらは4の場合は、2と3の受け入れをカバー出来ているため、いわゆる筋の端牌である1は不要になる。これらは最優先で切るべき孤立牌と言える。

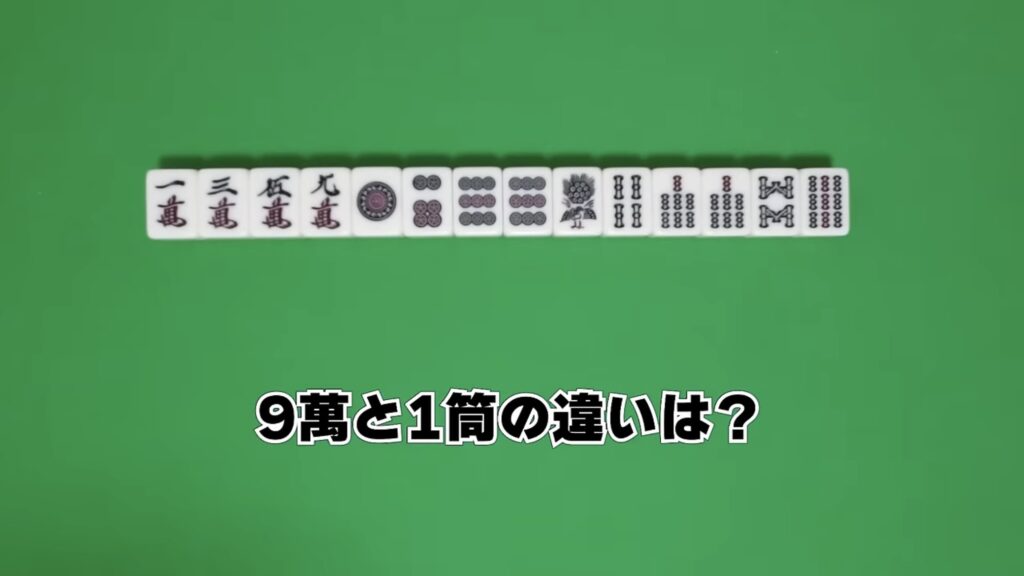

鉄則2:次に価値が低いのは「5がない時の1と9」

手牌に「5」の牌がない場合の「1」や「9」は、次に切るべき候補となる。これらは5がある時とない時で比較すると分かりやすいが、59に7を持ってくれば579となり、カン8受けに加えてカン6受けが出来るわけだ。一方で5がない場合は、カン8受けになるため5があるかないかで変わるわけだ。なので、牌姿で1579m17pなどと持っている場合は、1mではなく1pを切る選択になるわけだ。

鉄則3:最も残すべきは「5を持っている時の1と9」

逆に、手牌に「五萬」がある時の「一萬」や、「五筒」がある時の「九筒」は、最も残すべき価値の高い孤立牌だ。これは鉄則2で説明したように、5のあるなしで優劣が変わるということだ。

まとめ:孤立牌はシンプルなセオリー

「4がある時の1は切れ」「5がある時の1は残せ」。意外とシンプルなセオリーだが、これを知っているか否かで、微差ではあるがミスを減らせることに繋がるかもしれない。

この基本となる切り順をマスターすることで、「これまで孤立牌を適当に切っていた」「基準が分からなかった」という方は是非参考にして、アガリを逃さないための重要な第一歩として欲しい。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説と具体例を確認し、あなたの一打の価値を高めてほしい。