牌効率を学び、セオリー通りに打っているはずなのに、なぜかアガリ率が上がらない…。そんな伸び悩みの壁にぶつかってはいないだろうか?もし、その原因が牌効率ではなく、あなたの「メンタル」や「鳴きの基準」にあるとしたら、その改善策を知りたくないだろうか?

YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】牌効率は理解してるのに何故か上がれない…原因はこれかも…」では、まさにそのアガリ率が低い人に共通する、牌効率以外の“2つの原因”が徹底的に解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。

本記事は発男道場の動画より

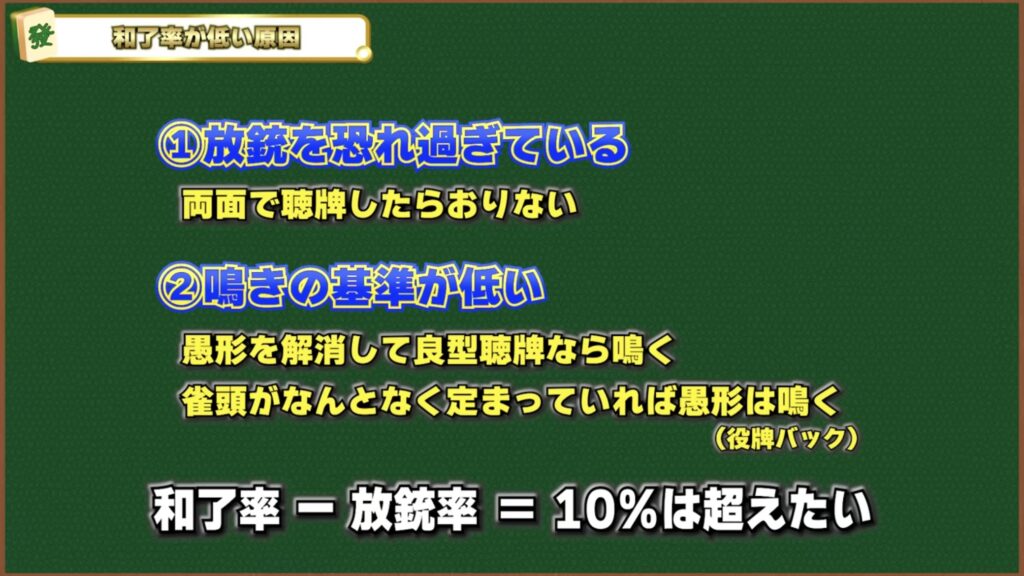

アガれない原因1:「放銃を恐れすぎている」

まず動画で指摘されるのが、放銃を過度に恐れるあまり、攻めるべき局面で守りに入ってしまっているケースだ。

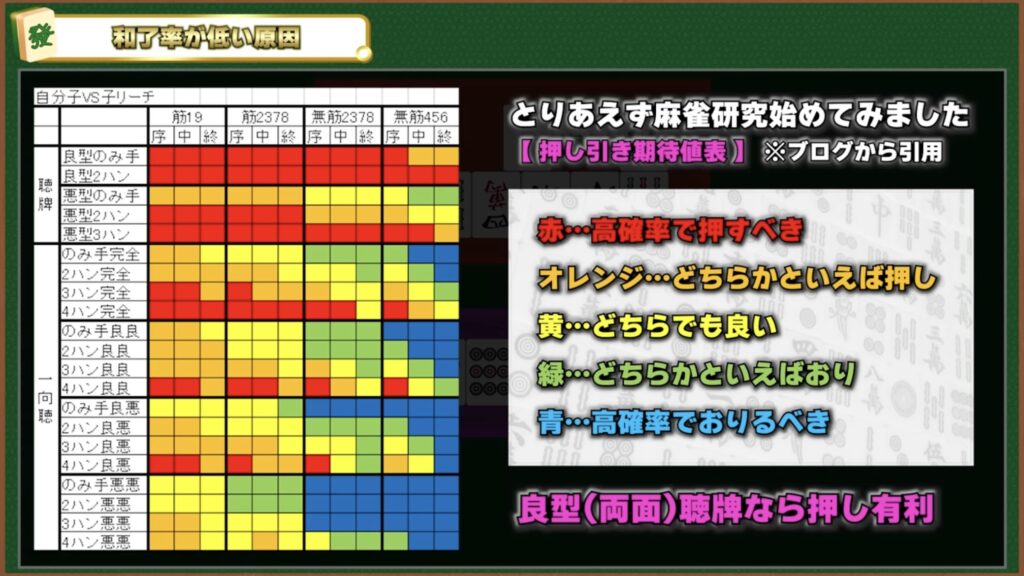

特に、相手からリーチがかかった場面。たとえ自分の手が安くても、それが「両面テンパイ」であれば、基本的には押した方が期待値は高いと動画では解説される。

もちろん、点数状況や巡目にもよるが、多くの場合は放銃のリスクよりも、アガリによる加点や相手の親を流すといったリターンの方が大きいのだ。アガリ率が低い人は、この「押すべき両面テンパイ」で降りてしまい、自らアガリの機会を逸している可能性が高い。

これは過去に2度の四麻天鳳位そしてMリーガーの渡辺太プロの実践解説動画でもよく話に出ていた「両面テンパイだったら大体押し。残り筋で放銃率20%くらいになったら考えます」とあったようにそのくらい麻雀というのは押して良いゲームなのだ。

アガれない原因2:「鳴きの基準が低すぎる(鳴かなさすぎる)」

次に挙げられる原因が、鳴きの基準が厳しすぎることだ 。門前(メンゼン)にこだわりすぎるあまり、鳴けばテンパイ、あるいは好形の一向聴になるチャンスを逃してはいないだろうか。

動画では、以下のような鳴きの基準が推奨されている。

- ・愚形を解消できる鳴きは積極的に:

- カンチャンやペンチャンといった悪い形を解消し、両面テンパイが取れるのであれば、たとえ序盤であっても鳴いてテンパイを取る価値は十分にある。一向聴からテンパイするまでが一番受け入れ枚数が少なくなり、あの両面両面(受け入れ枚数16枚)でもテンパイするまでは平均8巡かかると言われている。そのため1段目であれテンパイ取れる時はテンパイ取るが優位となる。

- ・役牌バックを恐れない:

- 雀頭がなんとなく定まっているなら、役牌を後付けする「役牌バック」を狙って、積極的に鳴いていくべきだ。この柔軟な鳴きが、アガリの幅を大きく広げる。慣れない内はどこから「鳴いてるんだろう」「放銃大丈夫かな」となりがちではあると思うが、冒頭の通りテンパイすれば押せるモードに入るためにはまずはテンパイ優先で打つことを心がけてほしい。

まとめ:アガリ率ー放銃率=10%の壁を越えるために

「放銃への恐怖」と「鳴きへの抵抗感」。この2つのメンタルブロックが、あなたの成長を妨げているのかもしれない。

牌効率の知識は、あくまでアガリへの土台。その上で、いかに勇気を持って押し、柔軟に鳴いてアガリのチャンスを掴み取れるか。それこそが、アガリ率を向上させるための鍵なのだ。動画の最後では、まずはアガリ率ー放銃率=10%を超えることを一つの目標として掲げることが推奨されている。

ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説と具体例を確認し、あなたのアガリ率を阻む壁を打ち破ってほしい。