麻雀の手作りで頻繁に現れるが、その扱いは非常にややこしい形、「リャンカン」。このリャンカンが他の面子候補と絡んだ時、あなたはその最適解を自信を持って選べているだろうか?

YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀解説】麻雀AI『NAGA』活用!リャンカン絡みの悩ましい何切るセオリー(初心者向け)」では、まさにその複雑なリャンカンの扱い方が、様々なパターン別に徹底解説されている。本記事では、その思考の核心を凝縮して紹介する。

本記事は発男道場の動画より

「リャンカン」選択の基本思考:受け入れか、変化か

動画では、リャンカンが絡む複雑な手牌の選択は、大きく分けて「瞬間的な受け入れ枚数を最大にする」か、「その後のより良い変化を重視するか」の2つの思考に集約されると説く。そして、どのパターンがどちらの思考を優先すべきか、具体的なセオリーが示される。

パターン別!リャンカン何切るセオリー

動画で解説される主要な3つのパターンと、そのセオリーを見ていこう。動画内では麻雀AI「NAGA」も活用しつつ解説がなされている。

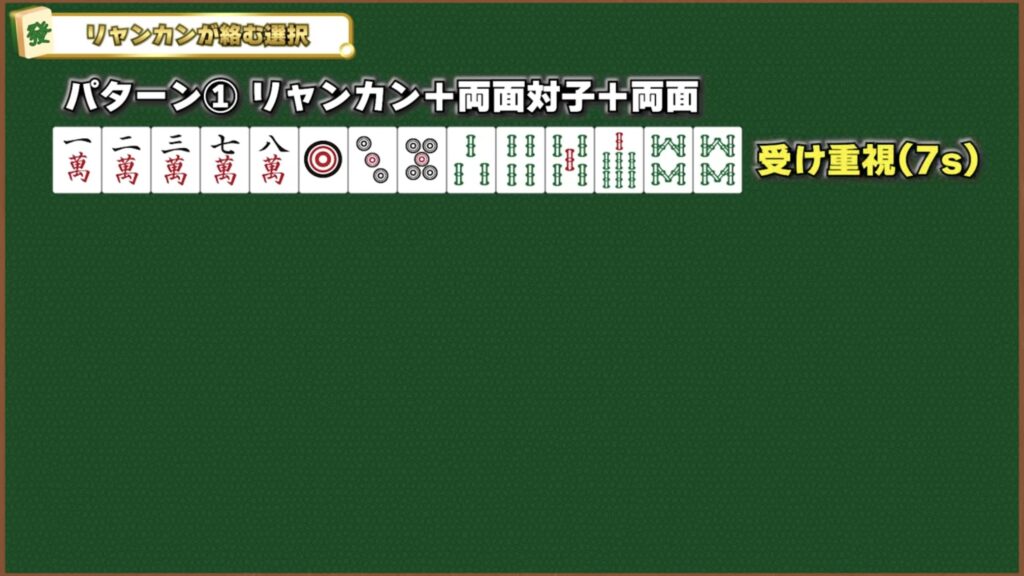

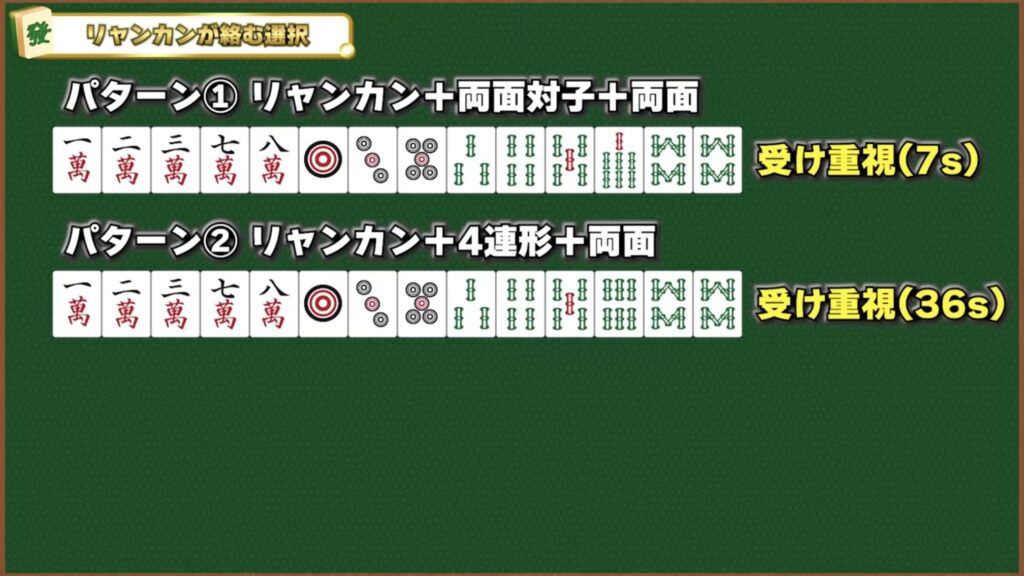

【パターンA】リャンカン + 両面対子 + 両面

例)135p + 788s + 78m

・セオリー:瞬間的な受け入れを最大にする

この形では、複雑な変化を追うよりも、最もテンパイしやすい選択が推奨される。たとえピンフがつかなくなる手牌でも、このセオリーは揺るがない。

【パターンB】リャンカン + 4連形 + 両面

例)135p + 3456s + 78m

・セオリー:こちらも瞬間的な受け入れを広くする

4連形はすでに強い形であるため、リャンカン部分を固定し、最も受け入れが広くなるように構えるのが良いとされる。

【パターンC】リャンカン + 三面張対子 + 両面

例)135p + 456788s + 78m

・セオリー:変化を重視し、リャンカンを崩す

このパターンでは、瞬間的な受け入れを少し減らしてでも、より良い待ちや高い打点に繋がりやすい変化を追う方が有利とされる。ただし、これは序盤の話。中盤以降は、巡目を考慮して受け入れ優先にシフトするという、状況に応じた判断が重要になる

さらに動画では、単独の「両面」ターツが「カンチャン」ターツに変わった場合のセオリーも解説。パターンによって「受け入れ優先」と「変化優先」の判断が逆転するなど、非常に奥深い内容となっている。

まとめ:セオリーを武器に、感覚を理論に昇華させる

今回紹介された「リャンカン絡みの選択」は、感覚だけに頼っていると間違いやすい、非常に難しい問題だ。しかし、動画で解説されるセオリーを一つの「指標」として頭に入れておくだけで、あなたの選択には明確な根拠が生まれる。

もちろん、巡目や点数状況によってセオリー通りではない選択が正解になることもある。だが、まずは基本となるセオリーを身につけることが、安定した成績への第一歩となるだろう。ぜひ動画本編で、さらに多くのパターンと詳細な解説を確認し、あなたの麻雀を理論的にアップデートしてみてほしい。