リーチをかけた後、暗刻の牌をツモってきた!「カンだ!」と勢いよく宣言するその前に、少し待ってほしい。もし、そのカンがルール違反で、最悪の場合チョンボ(罰符)になってしまうとしたら…?

麻雀の中でも特に間違いやすく、しかし非常に重要な「リーチ後の暗槓」のルール。YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された動画「【麻雀ルール】リーチ後の暗槓制約4パターン(初心者向け)」では、この複雑なルールが、初心者にも分かりやすく4つのパターンに分けて徹底解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介しよう。

本記事は発男道場の動画より

大原則:リーチ後にできるのは「待ちの形と役が変わらない」カンだけ

まず動画で強調されるのは、「リーチ後にできる暗槓は、待ちの形やアガリの形が変わらない、そして役が変わらない場合に限られる」という大原則だ。そのため、ここを誤ってしまうとチョンボとなってしまうわけだ。雀荘の独自ルールやセットの仲間内では気にしないなどあると思うが、本チャンネルではMリーグルールに沿って解説しているため、注意いただければと思う。

これで完璧!リーチ後に「できない」暗槓4つのパターン

動画では、この大原則に基づき、リーチ後に暗槓が「できない」具体的な4つのパターンが紹介される。

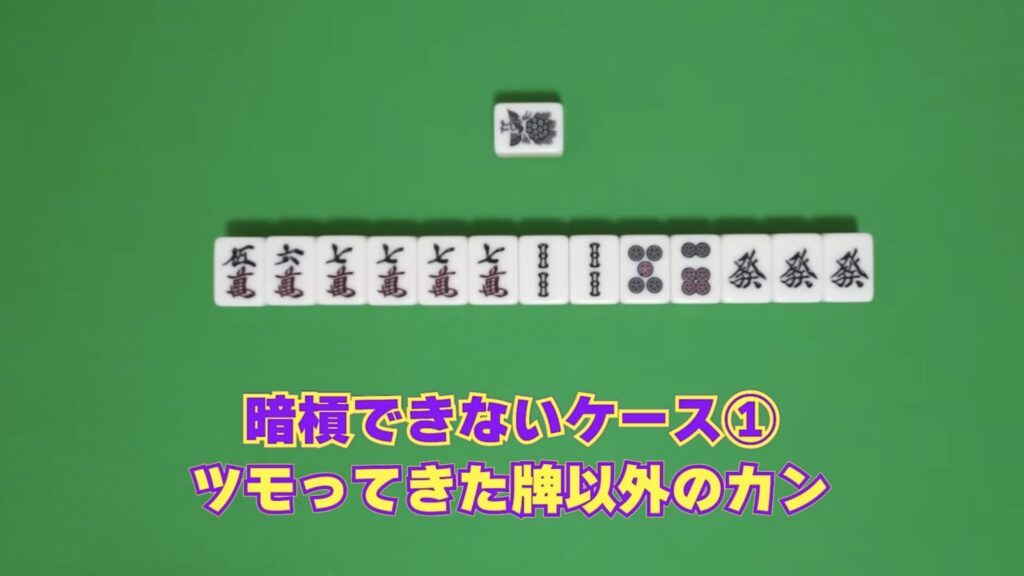

パターン1:ツモってきた牌以外のカンはできない

リーチ後にカンができるのは、今、自分がツモってきた牌だけ。手牌の中にもともとあった4枚の牌でカンすることはできない。

例えば、

567777とある所に4を持ってきたケースだ。

「送りカン」などとも言ったりするが、待ちが変わるわけでないが基本的にこのケースは出来ない。

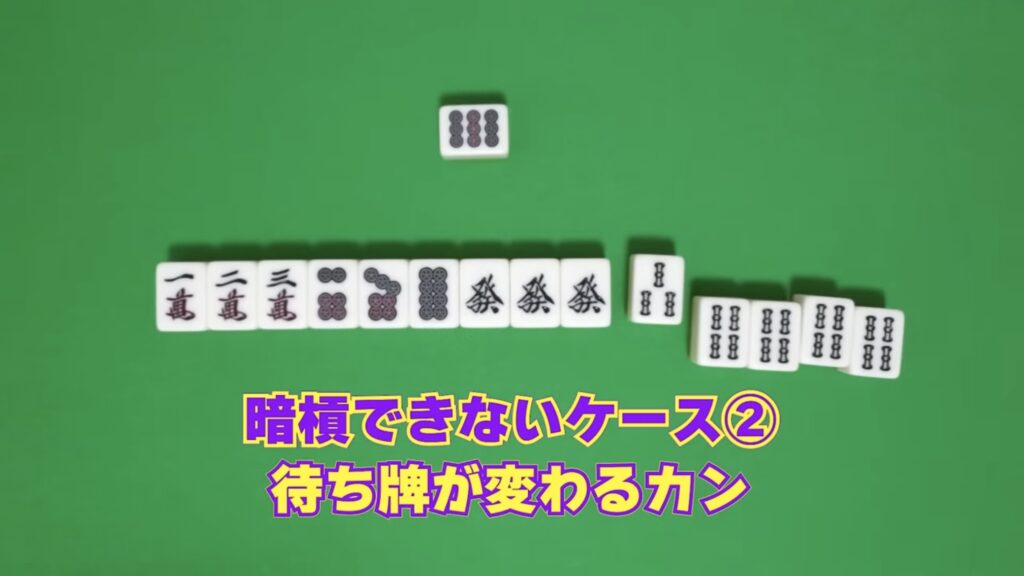

パターン2:待ち牌そのものが変わるカンはできない

- 当たり前だが、カンをしたことによって待ち牌の種類が変わってしまう場合はNG。

例えば、 - 3444と253待ちの所に「4」を持ってきた場合、

これをカンしてしまうと「3」待ちのみになる。こういった待ちが変わるカンは出来ない。

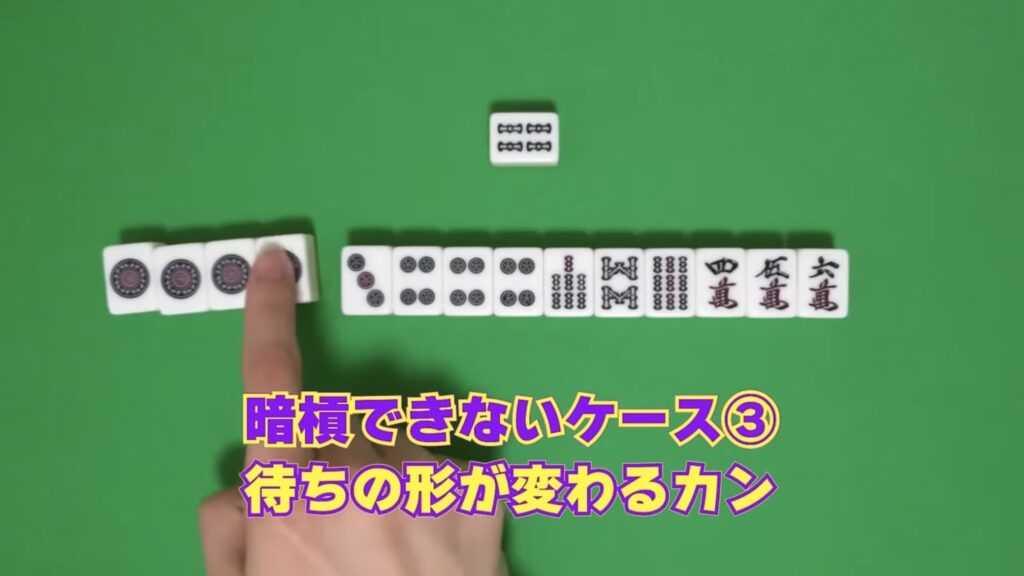

パターン3:待ちの「形」が変わるカンはできない

これが最も間違いやすいポイント。待ち牌の種類は変わらなくても、待ちの「形」が変わるカンは認められない。

例えば、

1113444とある所に1を持ってきたケース

・待ち牌:235

・待ちの形:3444で見る部分と13のカンチャンとも取れる

発発66677888

・待ち牌:発と7

・待ちの形:666、888を暗刻で見るケースと667788、68のカンチャンとも取れる

このように、カンをしたことで待ちの形が変わってしまうようなケースは、待ち牌の種類が同じでも、アガリの形が変わってしまうため、カンは出来ない。

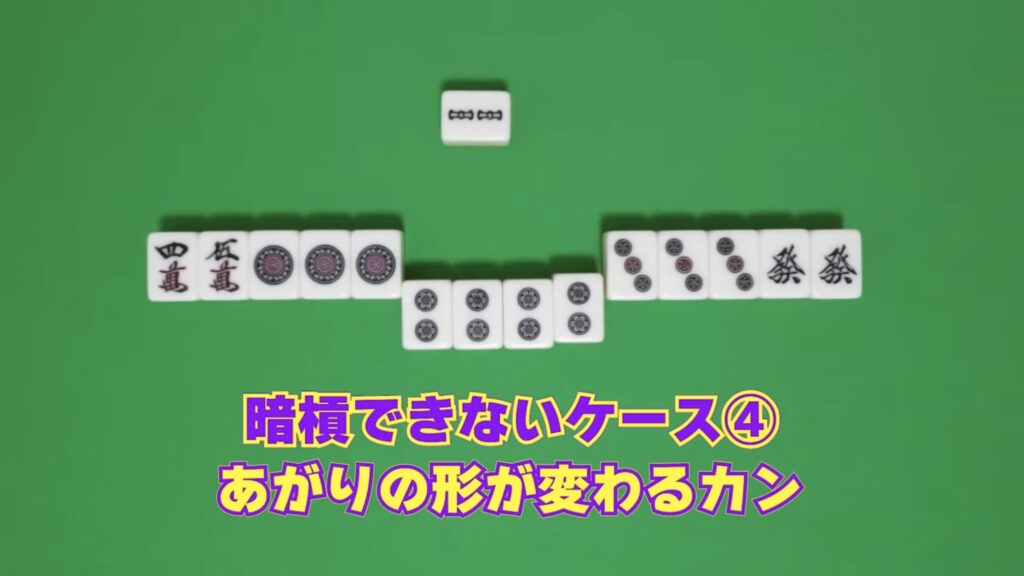

パターン4:アガリの「役」が変わる可能性があるカンはできない

少し特殊なケースだが、カンをすることで「一盃口」や「三色同順」といった役が消えたり、逆に付いたりする可能性がある場合も、アガリの形が変わるためカンはできない。

例えば、

111222333と持っている所に2を持ってきた場合

三暗刻とも取れるし、112233の一盃口+123とも捉えられるためこういった複合役が絡むケースはNGとなる。結局は高め取りで三暗刻が採用されるのだがこういったケースもカンは出来ない。

動画では練習問題もあるため是非トライしてほしい。

まとめ:正しい知識で、トラブルを避けよう

「リーチ後の暗槓」は、打点を上げるチャンスであると同時に、ルール違反のリスクも伴う。今回紹介された4つのパターンをしっかりと頭に入れておけば、うっかりチョンボをしてしまうような悲劇は避けられるはずだ。

ルールは、全員が楽しく麻雀を打つためのもの。ぜひ動画本編で、さらに詳しい解説と練習問題に挑戦し、正しい知識を身につけてほしい。