相手から飛んでくる、突然の「リーチ」。その宣言と共に切られた一枚の牌に、実は相手の手の内を読むための膨大な情報が隠されているとしたら、知りたくないだろうか?もし、その「リーチ宣言牌」を深く分析するだけで、待ちの形から危険度までを高い精度で見抜けるとしたら…。

YouTubeチャンネル「発男道場」で公開された永久保存版ともいえる動画「【リーチ宣言牌」から分かる色々な読みや関連情報をまとめました」では、まさにそのリーチ宣言牌に秘められた情報を読み解くための、高度かつ実践的なテクニックが網羅的に解説されている。本記事では、その核心的なポイントを凝縮して紹介する。

本記事は発男道場の動画より

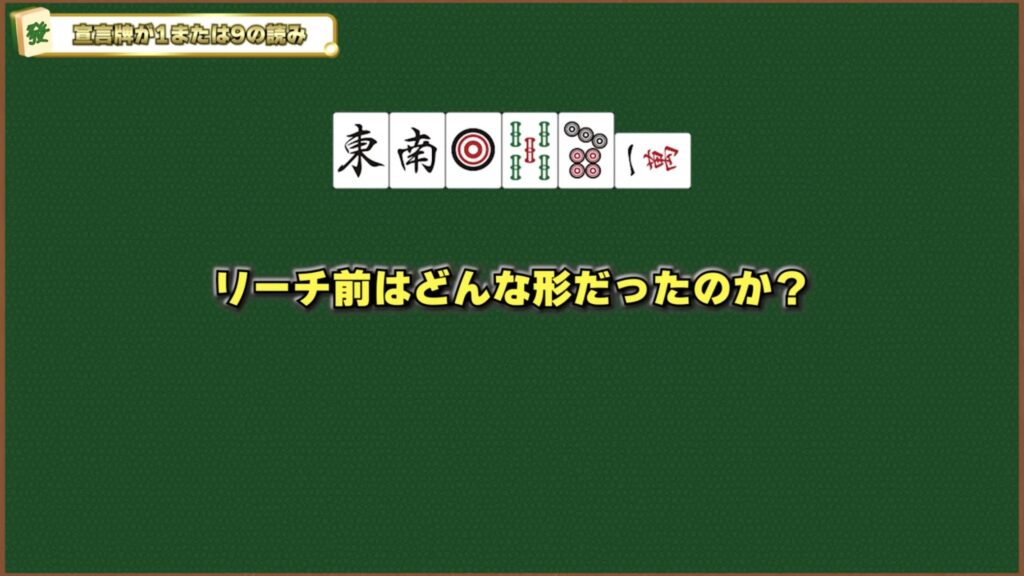

1、宣言牌が「1・9牌」の場合:シャンポン待ちを警戒せよ

リーチ宣言牌が「1」や「9」といった端の牌だった場合、それは何を意味するのか。動画では、これがシャンポン待ちの危険度が高まるサインであると解説される。

リーチ前に孤立した1・9牌をギリギリまで持っているケースは少なく、多くは対子で持っていたところから1枚が切られる。そのため、残るもう1枚と何か別の牌とのシャンポン待ちになっている可能性を、普段よりも強く意識する必要があるのだ。

2、宣言牌が「安全牌」の場合:好形待ちのサイン

逆に、リーチ宣言牌が「字牌」などの安全牌だった場合はどうだろう。これは、相手の待ちが両面や三面張といった好形である可能性が高いことを示唆している。

手牌が整い、安全牌を最後まで持っておく余裕があった証拠だからだ。さらにこの場合、リーチ前に切られた牌をまたぐスジ(例:4が切られた後の2-5待ちなど)の安全度が相対的に上がるという、一歩進んだ読みについても触れられている。

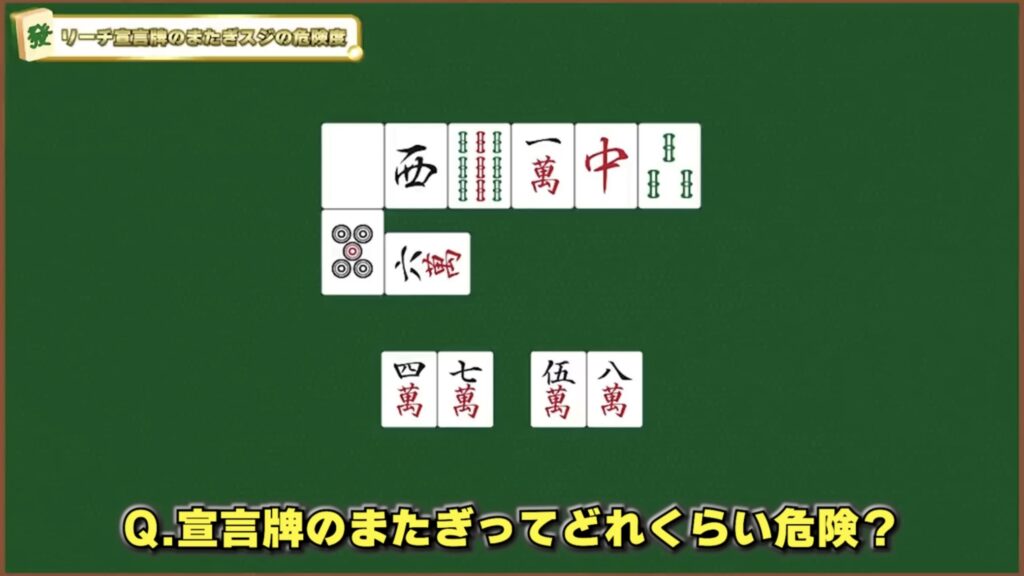

3、「またぎスジ」の本当の危険度を見極める

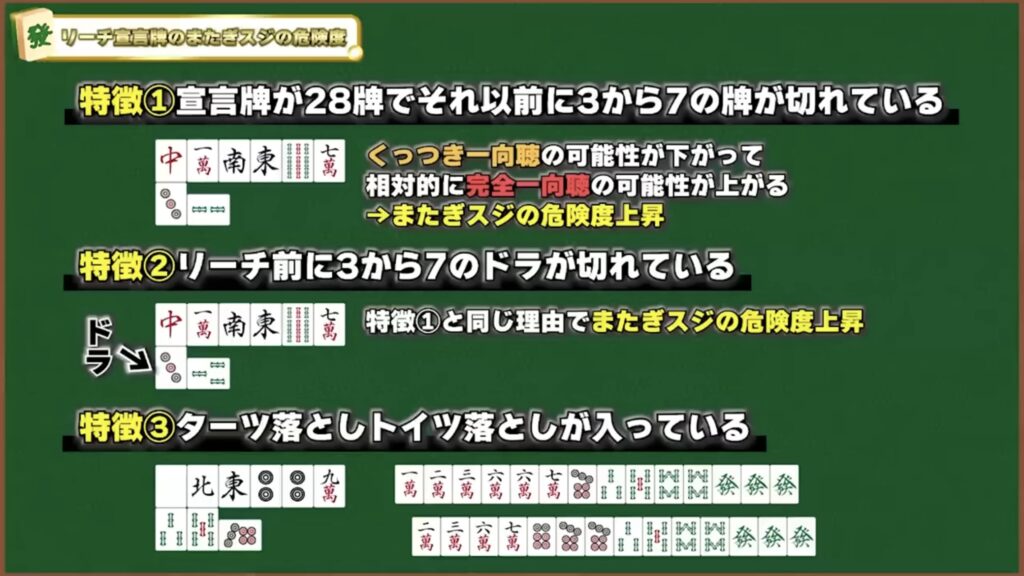

「リーチ宣言牌のまたぎスジは危険」とよく言われるが、動画ではその危険度が特に高まるパターンを具体的に解説している。

- ・宣言牌が「2」や「8」で、それ以前に内側の牌(3~7)が切られている。

- ・リーチ前に「3~7」のドラが切られている。

- ・手牌からターツや対子が整理されている(ターツ落とし・対子落とし)。

これらの条件が揃うと、またぎスジが待ちになっている可能性は飛躍的に高まる。全てのまたぎスジを同じように恐れるのではなく、危険なパターンを知識として持っておくことが重要だ。

4、「スジ引っ掛け」は本当か?その危険度を測る3つの視点

最後に、最も悩ましい「スジ引っ掛け」の危険度を見極めるための3つのポイントが紹介される。

1、周辺の牌は切れているか?:宣言牌の周辺の牌が早くに切られていれば、スジが本命である可能性は下がる。

2、宣言牌の枚数は見えているか?:宣言牌が自分から多く見えていれば、相手が意図的に引っ掛けを作った可能性は下がる。

3、巡目は深いか?:巡目が深ければ、悠長に引っ掛けを作る余裕はなく、スジが安全になる傾向がある。

これらの視点を複合的に使うことで、ただのスジに惑わされず、より精度の高い守備が可能となる。

まとめ:宣言牌は情報の宝庫である

「リーチ宣言牌」一枚から、これだけ多くの情報を引き出すことができる。今回紹介された内容は、相手のリーチに対してただ闇雲に怖がるのではなく、ロジカルに危険度を分析し、自分の手を進めるべきか、あるいは引くべきかを判断するための強力な武器となるだろう。

ぜひ動画本編で、さらに詳細な解説と具体例を確認し、あなたの麻雀のレベルを一段階上へと引き上げてほしい。